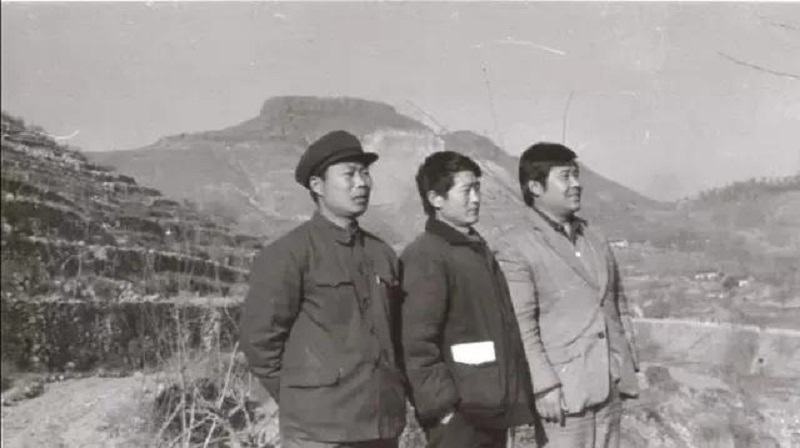

作者简介(居中为作者)

姜兴林,男,1948年出生,烟台市人,1965年12月参加工作,烟台冷冻机厂工人。1967年4月调入山东裕华厂,1973年任厂工会干事,1982年任厂工会副主席,1985年毕业于山东广播电视大学中文专业,1985年任裕华三分厂厂长兼党支部书记。 1989年12调回烟台市华润锦纶有限公司任工程部经理,兼支部书记。2008年退休。

山区里的军工生活的确有些单调,但却有着自己特有的内容和生活方式。在今天看来,简单、普通得不屑一顾,但在那时,却是十分重要和快乐的事,丰富并滋润着我们的生活。

赶集,就是其中的一件。

一九六七年,我从海边城市随工友调入了省小三线兵工厂——山东裕华厂。当时的裕华厂分布在蒙阴、沂原、沂水三县交界处。占三山五沟,几平方公里。

我们实习后,于当年进厂分配,住进了属蒙阴县的柴崮峪,厂部在沂源县滑石峪涝沟。最边远的車间离我们住地有好几里路。当时我们都是不到二十岁的小青年,远离家乡和父母,一人吃饱了全家不愁。刚进厂时,生活十分单调,工厂正在搞土建,大山的外面正在开展文化大革命。星期天除了组织打打篮球、下下棋、打打扑克,别无它事。当时唯一的外事活动就是赶集。

我们可赶好多集,从住地向东五里路,可去属沂水县的金星乡金星集。向南八里路,可去属蒙阴县岱崮公社的岱崮集。向西二十里路可去沂源县的张庄集。向北十几里路,可去唐山公社的东里集。每个集的赶集日期不同,有逢五、十,有逢二、七,有逢六、九。

星期天吃完早饭,我们住地男男、女女就开始联络好,一般都是较好的三、五人一帮,有谈对象的也借此机会,成双成对外出显摆一下。

那时,我们不管到那个集上都是一道风景线,首先穿戴的都是城里花布、制服。而当地农民,大多穿的是自制纺织的土布,便衣。他们看我们就好像当年我们见外国人一样,十分稀奇。当时集上管理的也很严格,粮、油、棉、肉等都不准买卖。记得大约在七一年,那时每人每年只发几尺布票,要想做床被子是很困难的。当地农民那时卖猪、卖棉可得奖励布票,当地农民很少用布票买细布,他们把剩余的布票就拿到集市上卖。当时卖买布票、还有鸡蛋都是违法的。我们厂有几名工人,去买被当地市埸管理人员抓住,双方发生了冲突,成了轰动一时的岱崮集事件事,曾惊动了当地政府,后来厂军管会出面才平息了此事。

有些东西,像蔬菜、瓜果、核桃、柿子、软枣等一角錢可买许多。鸡蛋四、五分一个。当地当时比较有名的土特产有:临沂大米、沂蒙红山羊、坦埠黄烟、柴崮峪的蝎子,据说比其他地方的多二条腿。当时农民生活十分贫困,摊贩早饭在集上吃的是地瓜面煎饼卷大葱。稍微富有一点的,可买一碗热豆腐,或一碗狗肉冻,浇上一勺红辣椒酱,用点毛草烫上一壶老酒,就滋润起来了,也算是改善了一次。因当时,无其他副业收入,只有房前屋后种点树、菜,养几只鸡,下了蛋到集上换点零花錢。许多东西还不能随便买卖。

随着改革开放的发展,农村的市场经济也发展起来。市埸可买卖的东西也丰富起来了。那时赶集有的地方交通十分不便,只能步行。有一次我和几个伙伴,去家属区借来几辆自行車,从厂区骑车行至近百里去沂源草埠集买东西。可见那时的青春活力。我那时也可借工作之便,去赶县城大集。厂里一般都安排在节假日、周六放映电影,外出拉片的事都是我们几个人的事。到车队要一辆小车,当时只能去沂源县、沂水县、临沂地区的电影公司才行,所以我可以赶县城、和地区大集。县城大集的物资就十分丰富了。要想全部逛完没有几个小时是看不过来的。你只能要买什么东西,就到卖什么东西的区域去。有专门的粮食市、骡马市、日用杂品市、蔬菜市等。我每次去临沂最多的就是买临沂大米。当时临沂周围的沂水、沂南、部分洼地改造为水田,种植了一种大米,十分好吃。透明、光亮、带绿色,做出米饭软糯、香甜。可用一斤全国粮票外加五分钱就可成交。我问他们为什么自已不留下吃?他们说用一斤大米可换回四、五斤粗粮,可吃几天,吃大米一顿一斤不够。后来,我再到临沂去,再也没见到那种大米。听说现在种水稻都使用化肥了,不会再出那种产量低、无污染的大米了……

往事如梦,却清晰如昨。

老来无事,时常回忆起我们在沂蒙深山的青春往事,感到十分幸福和满足。想到那些曾经风华正茂的青年男女工友、同事,也已是古稀之年了……

写下山区赶集的故事,忽然感觉自己又回到了那个年代,仿佛又看到了那群充满朝气和阳光城市青年的笑脸和他们活泼敏捷的身影……

曾经山里的战友们,你们在祖国的各地,还好吗?